北航的五天,像被拉长的晨昏,分不清哪一刻的阳光更耀眼——是航空博物馆里战机反射的金光,是实验室玻璃幕墙上流动的天光,还是讲座黑板上星图投下的清辉。那些散落的片段,最终拼凑出关于科学与理想最生动的模样。

航空博物馆像座露天的金属史诗。歼击机的机翼划着锋利的弧线,机身上的弹痕是岁月留下的勋章;老式运输机的螺旋桨停在半空,仿佛下一秒就会搅动起穿越山河的风。最难忘那架国产客机,舷窗玻璃上的划痕里,藏着几代人“让中国飞机飞向世界”的执念。讲解员说,每架飞机的蒙皮弧度,都要在风洞里经过上千次气流测试。我伸手触摸机翼的铆钉,冰凉的金属下,像能摸到无数工程师指尖的温度。

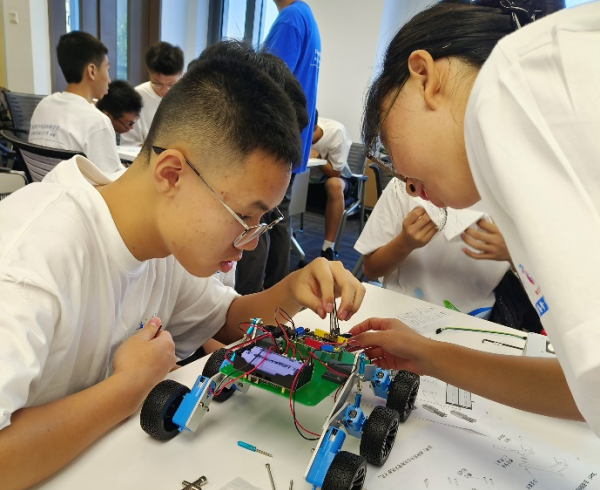

实验室的景象总在记忆里重叠。风洞群的管道像沉默的巨兽,能模拟万米高空的气流;芯片实验室的洁净间里,指甲盖大小的芯片上,细密的纹路比蛛网更精巧;雨流实验室的控制台前,屏幕上跳动的数据,记录着航天器如何在极端环境里“抗压”。在这里,“精密”不是形容词,是工程师们对着图纸反复校准的毫米,是凌晨三点实验室依然亮着的灯。

讲座的时光总带着星空的味道。白发教授站在星图前,讲航天器如何挣脱地球引力,讲火星车的轮子要怎样设计才能适应红色土壤。“探月工程立项时,我们连合适的材料都找不到。”他指着屏幕上的月壤样本,“有位老师带着团队,在戈壁滩模拟了三年月球环境。”台下的我们忽然安静,身旁新认识的伙伴在笔记本上写:“原来‘成功’两个字,要填进多少个不眠之夜。”

校史馆的陈列是本没有页码的书。从建国初期用算盘算出的气动数据,到如今用超级计算机绘制的航天器蓝图;从第一架自主研制的轻型飞机模型,到嫦娥探测器带回的月壤。那些泛黄的工作日记里,“空天报国”四个字总被反复描摹,墨迹晕染处,是把个人理想缝进国家天空的热忱。

离开时,夕阳正为整座校园镀上金边。这五天,没有清晰的先后顺序,只有无数碎片在心里发酵:战机的金属光泽,实验室里的数据流,讲座里的星图,还有伙伴们讨论时眼里的光。它们都在说同一个道理:科学从不是孤悬的星辰,理想也不是缥缈的风——当无数人把目光投向天空,把脚步踩在实地,那些钢铁与数据,便成了托举梦想的翅膀。